第二届建安文学双年奖(2016--2017)颁奖典礼在京举行

2018年5月20日下午,第二届建安文学奖双年奖(2016-2017)颁奖典礼在北京小众书坊举行。作家左小词主持了颁奖典礼,诗人见君重点介绍了建安文学双年奖的设立及本届评奖的相关情况。颁奖嘉宾见君、温连明、杨庆祥、霍俊明、李浩、张菁、左小词、张楠、黄卫、冯宝麟,为本届建安双年奖评论奖获得者罗振亚和建安双年奖诗歌奖获得者雷平阳、肖水,颁发了奖金每人各两万元及特制奖牌。诗人、评论家、中国人民大学文学院教授杨庆祥主持了颁奖典礼之后的座谈交流活动,以“魏晋风度与当下诗歌写作”为议题,与三位获奖者和建安诗社发起人之一见君展开了对谈。

第二届建安文学双年奖(2016-2017)颁奖典礼现场

建安文学双年奖,是由建安文学研究院、建安诗社于2015年发起,建安诗社、河北浩蓝文化传媒有限公司主办的诗歌诗论双年奖项,旨在鼓励新时期下的新诗和新诗理论创作,发掘独特性,彰显先锋性,探索诗歌艺术的多元通道。

第二届建安文学双年奖(2016-2017)与会嘉宾合影

2015年9月12日,在河北邯郸,首届建安文学奖揭晓并颁奖,诗人霍俊明获得了诗歌奖,作家李浩获得小说奖,文学评论家杨庆祥获得评论奖。依此,评委会吸收了首届获奖者加入,与发起者一并组成了建安文学双年奖(2016——2017)评委会。评委会主任是河北浩蓝文化传媒有限公司董事长温连明,他也是建安文学双年奖奖金、奖牌的出资者。评委会成员七人,他们是:见君、杨庆祥、霍俊明、李浩、张菁、左小词、张楠。

见君先生介绍建安文学双年奖设立及评选情况

颁奖嘉宾李浩先生、张菁女士为获奖者雷平阳先生颁奖

颁奖嘉宾温连明先生、黄卫女士为获奖者罗振亚先生颁奖

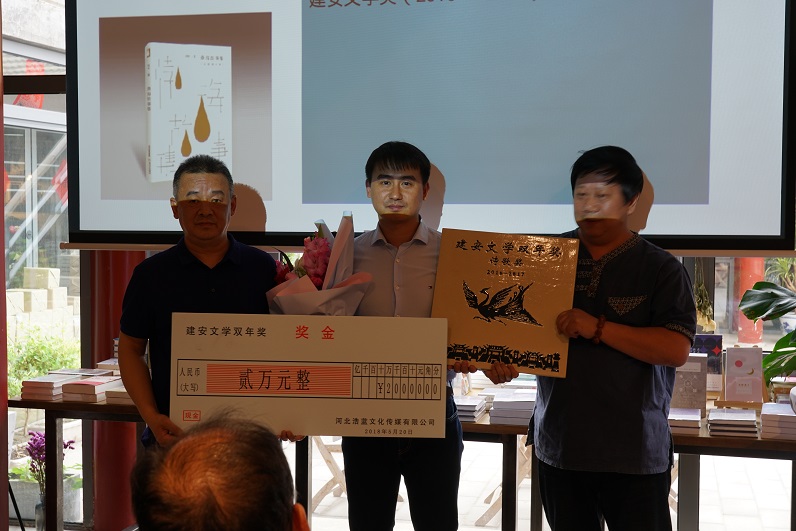

颁奖嘉宾见君先生、张楠先生为获奖者肖水先生颁奖

杨庆祥宣读颁奖词

第二届建安文学双年奖,历时一年多时间的筹备和征选,在自由来稿、评委推荐的百余部诗集、评论集中,经过评委们的多次协商和初审、终审,最终:云南诗人雷平阳、复旦大学诗人肖水分别凭借《击壤歌》和《渤海故事集》获得建安文学奖(2016——2017)诗歌奖;南开大学文学院教授、博士生导师罗振亚凭借《与诗相约》获得建安文学双年奖(2016——2017)评论奖。

附:

【建安文学双年奖授奖词】

罗振亚——

罗振亚是始终站在诗歌前沿和第一线的具有独立探索精神的批评家。多年来,罗振亚对中国当代先锋诗歌的研究做出了令人瞩目的贡献。他从历史意识和诗歌现场的综合视野出发深入到显豁的诗学命题之中,开掘出闪现着独有的知识分子情怀的旷然眼界。他尤为突出地体现了一个诗歌批评家的特殊品质,他的才、胆、识、力以及个人品格都非常突出,文风朴实而富有激情。他个人化的历史想象力和求真意志使得他的诗歌研究与批评具有历史和美学的双重重要性。他的诗歌批评研究理性和感性平衡,眼光敏锐而深入,批评方法多元并蓄,尤为可贵的是他怀有一颗赤子之心,建立于此基础上的批评可靠、系统而自成一体。

有鉴于此,建安诗歌双年奖评委会决定,授予罗振亚先生第二届建安文学双年奖评论奖。

雷平阳——

为地域的偏狭注入无限,在对事与物的个人描述中,连接物性、人性、神性和魔性,将平常化为神奇,让见惯生出力量,一直是雷平阳诗歌的显要特点与独特之处。《击壤歌》,它更为沉郁内敛、丰厚充盈,游刃自如,耐人思忖。《击壤歌》中的云南应是雷平阳的创造之物、赋予之物,它是现实、时代、历史、想象、幻觉与思考的综合体,富有张力,也富有延荡着的诗性。时时让我们叫绝。

有鉴于此,建安诗歌双年奖评委会决定,授予雷平阳先生第二届建安文学双年奖诗歌奖。

肖水——

肖水是这一代青年诗人中的佼佼者。这不仅指他一直勤勉努力,为推动青年的写作而贡献志同道合者的热情,更重要的是,在长期写作中,他凸显了其作为一个优秀诗人的新鲜质地。他的诗歌化古典为现代,在个人经验的综合性运用中创制出独有的格式和格局,显示了青年一代诗人的勃勃生机。

有鉴于此,建安诗歌双年奖评委会决定,授予肖水先生第二届建安文学双年奖诗歌奖。

【获奖者答谢词】

罗振亚:

走近新诗之初,我更想成为一个诗人。可是,后来一系列是偶然与巧合,改变了我的命运方向,让我搞起了诗歌批评的行当。也许有人会说,这恐怕是圆不了诗人之梦、退而求其次的无奈选择吧。其实,我的确在很长的一段时间里心有不甘。但是,现在我越来越清楚,新诗批评同样是一项高难度的精神作业,它对从业者的要求很高,唯有那些既深谙诗歌的肌理、修辞、想象方式,又兼具渊博、厚实、深邃的学养,更需耐得住经常面临劳而无功困境的寂寞者,方可真正入其堂奥。不少人从诗人到诗学研究者角色的转换,实际上是在用另一种“以退为进”的方式,为新诗的发展尽着自己的责任。

必须承认,新诗研究之路是冷清而充满困惑的。对象本身的纷繁复杂,学术风气的无常多变,经济大潮的冲击与挤压,加上研究瓶颈的不时阻碍,也曾造成学术信念之舟的几度飘摇。好在多年的熏染与浸淫,使写诗、读诗、品诗、评诗,早已成了我生存的基本方式和安身立命之本。虽然多年坚持独立、自由的思想言说,并非一路顺畅,但我却从不加入任何学术帮派或学术圈子,始终以“边缘”为苦,以“边缘”为乐,坚守着公正客观、实事求是的批评底线。因为,我相信:只有这样,才能无损诗歌的健康与尊严,只有这样,才会无愧于一个学者的称谓和良知。

此刻,站在这里我的心里满是惶恐,更不敢妄称什么诗歌评论家,我只是出于热爱,写下了一些有关诗歌的文字,有许多没有被评上的评论者比我更优秀。

我觉得一切的荣誉都属于诗歌!今后,我惟有倍加努力地去关注当下的诗人、诗作和诗歌现象,写出更多的好文章,才不会辜负建安文学奖和评委们的厚爱。

雷平阳:

路上没有遇到交流的人

光看书名,《击壤歌》,它应该是一场大合唱,而且还应该有很多人在四周自发的舞蹈。

事实上,不仅没人陪我歌之蹈之,一路击壤而歌,我甚至没有遇到交流的人。经验中,声势浩大的合唱团所唱的歌曲,就我一个人低吟,本应出现的众人击壤的大场面,代之我孤单的双掌拍地。

我不是人群中在凌晨早早醒来的那个人,这醒来也没有任何的象征意义,面对黑夜,我内心一直高悬着一轮明月,我不需要为此击壤而歌。我置身在个体思想的漫漫长夜之中,当我试图模仿圣迹,让自己的另一具躯体从罪与惩中苏醒过来,我要做的第一件事,不是缔造奇观,而是等着沉睡中的另一个我尽快醒来,让个体生命中的生与死得以携手同行。思想与自身的分裂,物质化的生命所承载的死亡之重,已经令我对单纯的生充满了警惕与怀疑。揭示世界的黑暗与有限性,对我而言,不是诗歌写作的本质,唯有我在诗歌中得以回返自身,而我的思想亦能冲破自身的局限,语言才会闪闪发光,写作也才会获得尊严。所以,《击壤歌》这本诗集,我视其为个人空间内以诗歌的方式所进行的一次自我拯救,一次纸面上的我对我的起义与招安,尽管所做的一切努力都是无用功,没有任何意义产生,我形同废墟,仍然活在废墟上面,等候着下一轮的腾空与落地。

《击壤歌》已属于过去时,感谢各位建安诗歌奖的评委和主办机构,这份褒奖令我对自己的过去没有彻底的失望,相反让我在自己慢慢长夜之中看见了等待我,渴望与我交流的人,幸存者的幸运,我将加倍珍惜!谢谢大家!

肖水:

2016年初的一天,我与三位习诗的学生在邯郸突降的大雪中,去寻全国重点文物保护单位“朱山石刻”。还有不到三个小时,从邯郸去往上海的航班就要起飞。车停在离山还远的荒野中,无法继续前行。周围全是墓群,远处的朱山似乎还在被大雪不断增加高度。但我们要到山顶去。山顶,一块斜插地面、与山体紧紧相连的石头上,留存了记录西汉诸侯国赵国的大臣为赵王刘遂祝寿时纵情饮酒的石刻。没有路的痕迹,在陡峭的地势、嶙峋的乱石、湿滑的衰草中间,我们不仅要与风雪短兵相接,还时刻要提醒自己脚下要步步为营。但心、眼睛、呼吸、脚力,都被最高处那座水泥房子的菱形尖顶所牵引。在如此荒凉的地方,它毫无疑问就是遮蔽石刻之所在。但它足够简陋、潦草、突兀,带有一种与天空对峙、与时尚逆向而行的草莽气息,令人屏住呼吸。终于到达那座水泥房子前,我无法忘记,几乎被时光磨灭、被人为拓印毁损的石刻,因为雪穿窗飘落在石面上,而重现出它清晰的形体、力道、温度,甚至它的偏执。那一刻,事物不仅向我们意外地敞开,也让我们被同一片雪照亮。我们在雪中撒尿,我们在雪中疾呼,我们在雪中给家人或爱人发信息。站定,回望来时的方向,一片白茫茫,城市与荒野失去了各自的边界,历史仿佛坍塌成现实的短促的注脚,而归途虽然恍惚难辨,我们却知道那必将是一条新的开路。

我在从邯郸飞往上海的飞机上,就已经决定要将这个故事讲给别人听。现在面对在座的各位,我大概不仅是要讲述我与建安文学双年奖的策源地邯郸的渊源,更是要传达我不是前一日在曹魏故都邺城遗址的落日余晖里,也不是在千里之外的上海我的四壁都是书的房子里,而是在邯郸郊外一座荒山的顶上,在一场大雪不曾间断的间歇里,感受到了一种我所理解的“建安气质”的到来。本质上,你还能在其他的山上、在其他的水上、在其他的田间、在其他的坟头遇到这种气质,甚至你还偶尔能在迎面走来的自己的脸上看到这种气质。

我感谢邯郸,让我经历,让我某种程度上在走下飞机的那一刻就与众不同。2016年,我继续写作《渤海故事集》,并在年底出版了这本目前自认为自己最好的一本诗集。虽然故事集里没有一个故事写邯郸,但它们可能都与邯郸、与朱山石刻相关,无论它们写作于邯郸之行之前,还是邯郸之行之后。

最后,再次感谢邯郸,感谢见君、杨庆祥、霍俊明、李浩、张菁、左小词、张楠等评委们的辛劳,谢谢!